||| 入れ墨

・刺青・文身・彫物 [ TATTOO ] |||

◆

最近ではタトゥというカッコイイ言葉で、

一流のスポーツ選手やミュージシャンなどの間でも大人気!!

ここ数十年でそのファッション的要素から、かなり一般的になってきた「入れ墨(いれずみ)」。

きっとみんなも夏の間に海やプールや街中で

体に絵が描いてある人達をいっぱい見たはずだよね。

◆

その入れ墨の歴史はとても古く、

今から10,000万年以上前の旧石器時代の遺跡から、人骨とともに

いれずみをするのに使っていたであろうお皿や先のとがった棒が発掘されているらしいよ。

そして世界的に「入れ墨」として認められる最も古い記録はなんと日本!!

紀元前5,000年の縄文時代の土器から、入れ墨をほどこした人面器が発見されているんだ。

入れ墨は、古くは「文身」と呼ばれて

身分や部族の識別に使ったり、成人や婚姻などの宗教的な通過儀礼として行われたり、

戦や狩り、そして悪魔除けのような呪術的な意味を込めたものだったりと、

入れ墨は生活には欠かせない習慣だったようだよ。

日本ではとくに原住民族であったアイヌが優れた入れ墨技術を持っていたと言われ、

ほかにも世界的には、マオリなどにみられるポリネシアン地方の入れ墨も

古い歴史と伝統があるよ。

◆

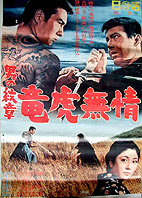

それにしても入れ墨は、その歴史の中で

“犯罪者とそうでない人を識別するための印”として用いられた事も多く、

そのために「入れ墨 = 無法者・犯罪者」的イメージが色濃く残ってしまったんだ。

いまでも銭湯やプールなどで「入れ墨の方お断り」の看板が多いのもその名残のひとつ。

とにかく長い偏見の歴史の中で入れ墨は、

いつしかアンダーグラウンド的な美学を持ち合わせるようになってきたんだ。

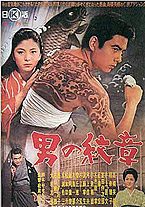

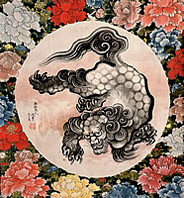

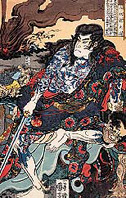

さて、現代に受け継がれている「日本の入れ墨(刺青・和彫り)」だけど、

じつは、この絵柄や技術、そして伝統はかなりレベルが高く、独特なもの。

世界各国から高い評価を受け、とても注目を集めているんだよ。

その基礎となったのは、やっぱり江戸時代。

葛飾北斎や歌川国芳といった絵師たちの作品が人気を呼び、

火消しや籠かき、船頭など、肌を見せることが多い男達を中心に

一般庶民にも粋な身体装飾として流行していったようです。

そしてこの頃から、刑罰者としての「入墨」と区別する意味で、

自ら進んで装飾する「彫物」という俗語が生まれたんだ。

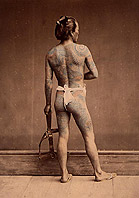

しかし一方で、あまりに流行してしまったため、幕府は何度も“禁止令”を出しみたい。

それでも入れ墨を入れる人は後を絶たず、やがて明治時代になってから、

世界の仲間入りをしたい日本政府は、

海外諸国から「日本は野蛮な人種だ!」と言われることを恐れ、

入れ墨に対して厳しい取り締まりを行ったんだ。

ところが、そんな政府の思惑とは裏腹に、

諸外国の人々からは「素晴らしい!生きた芸術だ!」と絶賛され、

各国の偉い人たちも、わざわざ日本で「刺青」を入れていったとのこと。

◆

そんなこんなで、

とにかく日本の入れ墨(刺青・和彫り)は

現在でも海外から大変評価の高い芸術?なんだよ。

ひかえおろう!!

◆