||| 将棋の歴史 |||

◆

将棋の起源は、BC200年〜BC300年頃の

古代インドにあった4人制のサイコロ将棋

「チャトランガ(シャトランガ)」と言われています。

すべてのルーツ「チャトランガ」

これがインドからユーラシア大陸の方々へと広がり、

各地方でさまざまな類似遊戯に発達!!

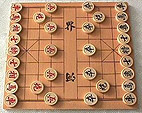

そして現在、世界で三大将棋と言われているのが

「チェス」「象棋」そして「日本将棋」なのです。

「チェス」

ペルシャを経て西に伝わったのがヨーロッパでお馴染みの「チェス」、

東に伝わったのが中国の「象棋」(シャンチー)、

そして、中国もしくはタイから伝わったと様々な説のある日本の「将棋」。

中国象棋「シャンチー」 タイ「マークルック」

◆

日本への伝来は、

奈良時代の遺唐使であった吉備真備(きびのまきび)という人が

中国から持ち帰ったという説があリますが、

一説では「駒の種類やルール」の類似性から、

タイの「マークルック」がそのルーツではないかとも言われています。

◆

どちらにしろ日本に伝わってからの将棋をみると、

平安時代までは公家を中心とした一部の人達の室内競技として親しまれただけで

まだまだ一般には普及していません。そして人気がでたのは室町時代の終わり頃 。

ただし「平安〜鎌倉〜室町時代」に遊ばれた将棋は、現在の将棋(9×9マス、 40駒〉とは違い、

中将棋 (12 ×12マス、92〉、大将棋(15×15マス、192駒〉、

大々将棋 (17×17マス、192駒)・・・などなど。

現在のカタチになったのは戦国時代を経て、16世紀後半からのようです。

◆

そして将棋が爆発的に普及したのが「江戸時代」。

徳川家康が、安土桃山時代に生まれた名手・大橋宗桂という人を「名人」とし、

ナント!幕府から給料を出し、将棋の指導や普及にあたらせたのです。

そしてこれが、日本将棋における「プロ棋士」の第1号であり、

初代の「家元」の誕生となったのです。

その後、暴れん坊将軍でおなじみ八代将軍「吉宗」の頃からは、

毎年11月 17日に御城将棋を開くなどし、将棋は盛んに遊ばれるようになりました。

ちなみにこの「御城将棋」にちなんで、

昭和50年より11月17日を 「将棋の日」としています。

ということで、今回もどうやらまた

江戸時代が 現在の「将棋」の大基盤をつくったという感じですね。

◆