||| 小倉百人一首マメ知識 |||

◆

現代の感覚でいう「百人一首」とは、

かなりゲーム用カルタというイメージが強いのですが、

そもそも百人一首とは、その名の通り100人分の歌を集めた歌集のこと。

なので『百人一首』という名前を持つものは、

『後撰百人一首』や『源氏百人一首』などをはじめ、

この世にかなり数多く存在しています。

◆

その中でも、

もっとも有名で親しまれているのが、この「小倉百人一首」というわけなのです。

原型は鎌倉時代の歌人「藤原定家」が、上代の天智天皇から、鎌倉時代の順徳院まで、

百人の歌人の優れた和歌を年代順に一首づつ、合計で百首選んだもの。

撰者である定家の和歌への好みが色濃く反映されており優艶な歌が多く、

そのジャンルは望郷歌、恋歌、四季の風趣を愛でた歌、極めて技巧的な歌など様々。

いずれも古今集 や新古今集などの

勅撰和歌集(古今集から續後撰集までの十代の勅撰集)から選ばれており、

平安王朝時代を代表する和歌が集められていることから

歌道の入門書として読み継がれ後代に重視されてきました。

『古今和歌集』………24首

『後撰和歌集』…………7首

『拾遺和歌集』………11首

『後拾遺和歌集』……14首

『金葉和歌集』…………5首

『詞花和歌集』…………5首

『千載和歌集』………14首

『新古今和歌集』……14首

『新勅撰和歌集』………4首

『続後撰和歌集』………2首

◆

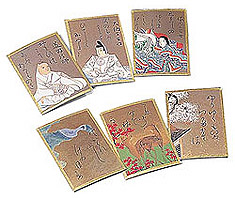

そしてこれら歌と百人の歌人の像が

定家の別荘である、京都奥嵯峨にある小倉山の山荘の

障子(ふすま)色紙形に描かれていたため、

「小倉山荘色紙形和歌」「小倉山荘色紙和歌」「嵯峨山荘色紙和歌」などと呼ばれはじめ、

時代とともに『小倉百人一首』という名として定着してきたようです。

やがて江戸時代に入ると木版画の普及から「絵入りの歌がるた」として

広く庶民に広まっていきました。

現在のような、読み札(絵札)に詠み人の絵が入り、下の句の取り札(字札)を取る

という型式になったのは江戸時代の末期。

そして明治時代になると正式な「競技かるた」としてルールなどがつくられていきました。

いまではお正月の伝統遊びとして、そして風物詩として、

広く浸透していますよね。

◆

ちなみに「小倉あんぱん」の「小倉」は、

この小倉百人一首がその名の由来だって知ってました?

「小倉山、峰の紅葉ばこころあらば今ひとたびのみゆきまたなん」

作者/藤原忠平

粒あんを紅葉の鹿子模様にみたて、「今ひとたびの・・・」で、

「もう一度食べたい」とその美味をたたえているようです。

◆